27. Oktober 2013 · 5:45 pm

…folgende Gedanken zum meinem Lyrikband aus dem Vorjahr erreichten mich heute. Ich danke Myron Hurna herzlichst!

Murks & Engels

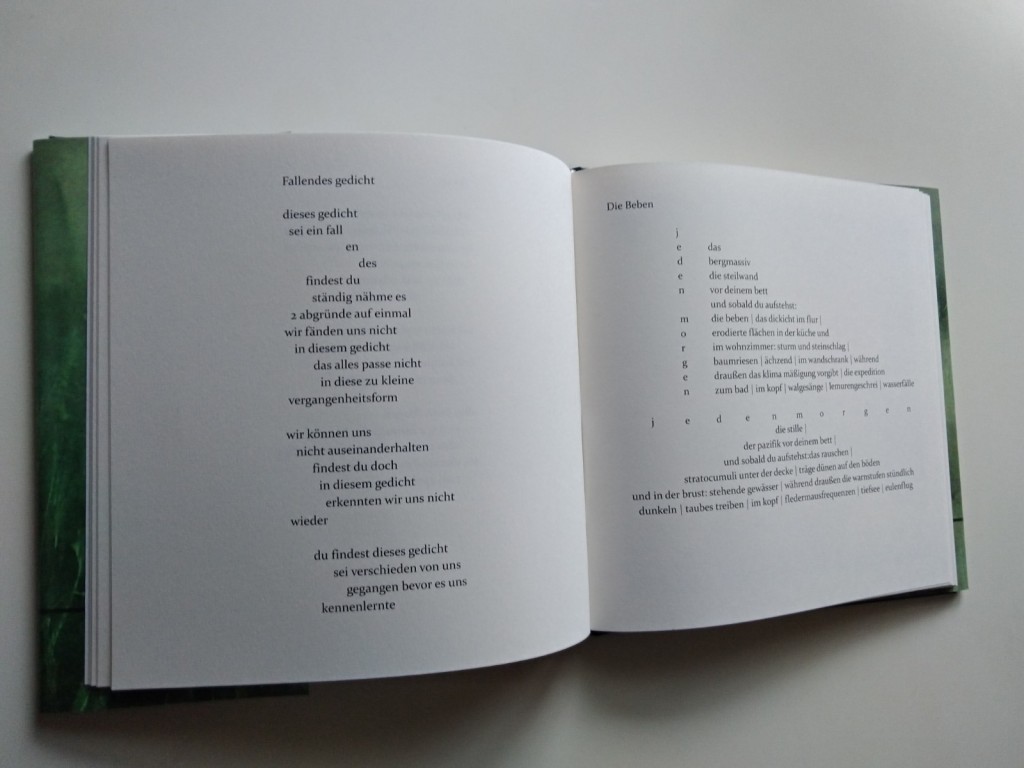

Ein Rezensionsessay zu Matthias Engels

‚In Armstrongs Aufzeichnungen keine Engel‘

von Myron Hurna

Immer hat man Ärger mit den Dichterkollegen; sie schreiben einem das geile Zeugs weg und setzen auf jedes gekonnte Bild ihr Copyright. Manchmal bleibt man frappiert zurück, manchmal keimt irgendwo unterm Zwerchfell ein kleines, unheimliches Neidgefühl auf (wie bei den besten Wendungen in Engels Texten), manchmal, und das meistens, stellt sich die Lust ein, dem ganzen Lyrik-Zirkus ein paar unsterbliche Worte hinzuzufügen, denn das Beste, was einem die Lyrik bieten kann, ist die Lust an der eigenen Produktion von Lyrik. Viele von Engels Gedichten wecken diese Lust, die eine Lust an der Sprache ist. Und deswegen schätze ich Engels kleinen Band, der nur infinitesimale Mängel hat, die vielleicht sogar Konstitutiva sind für die wirklich starken Sätze.

Womit soll ich anfangen? Vielleicht mit dem Assoziationsreichtum, mit dem Engels Band aufwartet; mit den Themen und poetischen Kniffen, aber das würde auf eine Analyse hinauslaufen, die ich den Scharen unbezahlter Germanisten überlasse, die einmal über Engels Werk herfallen werden. Ich will nur auf einen Punkt eingehen, der wichtig ist, der vielleicht sogar der wichtigste Punkt bei Gedichten ist: Sag, Dichter, wie hast du`s mit der Poetizität? Bei der Gelegenheit kann ich ein paar Ansichten korrigieren, die beim lyrischen Handwerk häufig verwechselt werden.

Engels beherrscht sein Handwerk; zu diesem Beherrschen gehört die passgenaue Arbeit mit dem Wort, der Urmaterie des Dichters. Wörter, Klänge und Seme sind die feurigen Elemente, mit denen ein Dichter hantiert; Sätze, Phrasen und Gedichte sind die höheren, schon erkalteten Aggregate. Auch das Wortspiel fällt unter diese Ebene der dichterischen Alchemie und es zeugt vom dichterischen Können. Das Wortspiel ist das Vehikel, durch das schon mehr über das gesagt wird, was kein Spiel mehr ist, etwa, wenn im Gedicht ‚mundfinsternis‘ vom Schweigen die Rede ist. Auch das Sprichwort hier steht Pate: statt die Ruhe vor dem Sturm ist es „die ruhe / vorm verstummen“ (11), von dem das Sprecher-Ich im Gedicht spricht. Manche phraseologische Wendung, die eine Zeile konstituiert, muss man anhand ihrer Andeutung erkennen; etwas steht in voller Blüte, im Gedicht aber stehen Du und Sprecher-Ich „in vollem wort“(ebd.). Der Trick mit dem Sprichwortspiel ist allgegenwärtig in Engels Lyrik; dadurch vermag er den Leser abzuholen bei Bekanntem und vielleicht doch nicht so Bekanntem; ein Wortspiel kommt sogar zweimal vor: „ein kaltblütig geplantes / versprechen“ (14) geht dem „steckbrieflich verfolgte[n] versprecher“ (20) voraus.

Als Dichter nimmt man die Sprache so, wie sie ist, und macht daraus das, was sie sein kann. Ich selbst verwende in meinen Gedichten oft Phrasen und Sprichwörtliches, das heißt immer auch: Idiomatisches. Aber so radikal wie Engels in dem Gedicht ‚was man sagt‘ (16) ist es mir noch nicht gelungen, ein Gedicht fast ganz und signifikant aus Redewendungen zu montieren (oder auch: zu komponieren). Formale Höhepunkte sind die acht fünfsilbigen, staccatohaften Zeilen, die Phrasenpaare, die im inhaltlichen Kontrast stehen. Wie der Titel des Gedichts schon sagt geht es genau um das Phrasenhafte, um das, was ‚man‘ so sagt, das hier auch die Beziehung zwischen Du und Sprecher-Ich ausmacht. Unsere Redewendungen sind nun einmal wirklich auf das Man gemünzt, von dem Heidegger sagte, es konstituiere je unser eigenes Man-selbst. Die Phrasen sind ein ureigenster Teil unserer Sprache, die immer die Sprache der anderen ist, die wir uns nur aneignen; in unserem Repertoire von Worten und Sätzen findet sich immer die Sprache der anderen, also das, was schon x-mal gesagt wurde; wir sprechen so, wie man spricht, das Idiomatische ist nur das offensichtlichste, von anderen geformte Sprechen. Und es ist auch das anerkannteste. Sprache bildet unsere kommunikativen und sozialen Beziehungen ab; Phrasen erleichtern die Kommunikation, machen sie kurz und bündig, bringen sie auf den Punkt (!), machen sie aber auch flach, nicht problemtauglich. Phrasen konstituieren das Zwischenmenschliche mit; nur Gedichte können aus dem Normalsprechen ausbrechen und besondere Exzeptionalität gewinnen, selbst dann, wenn Phrasen montiert werden. In Engels Gedicht ist die Kommunikation noch einmal besonders: Es gibt elf Imperative, teilweise solche, die gewalttätig sind (zweimal „schlag“). Ein solches Gedicht mit so hohem Sprach- und Reflexionsniveau ist ein absoluter Gewinn für Engels Leser. Man sieht an diesem Gedicht auch, wie die Sprache Poetizität aus sich selbst generiert. Das ist leider nicht bei allen Engelsgedichten der Fall. Schwach sind die Gedichte zu den Graphiken des Bauhauskünstlers Heinrich Neuy. Ich meine, dass Texte, besonders aber Gedichte, immer für sich stehen können und sollen (auch: können sollen), also ohne eine sie unterstützende Illustration und ohne illustrierende Funktion. Und bei Engels Gedichten zu Neuys Graphiken sieht man die Schwäche eines Zusammen von Bild und Gedicht: Die Gedichte sind zunächst Beschreibung der Abbildungen, aber weil man Abbildungen, die man beschreibt, auf verschiedene Weise (und doch immer treffend) beschreiben kann, werden die Sätze letztlich kontingent. Selbstverständlich leisten die beschreibenden Gedichte auch eine Interpretation der Vorlagen; sie schaffen auch einen sprachlichen ‚Mehrwert‘.

Aber ob ich nun „eine schillernde große idee“ (75) sage oder ‚eine leuchtende große Idee‘ oder vergleichbares, was ja in Bezug auf die Abstraktheit der Graphiken gleichwertig ist, macht keinen Unterschied: Der Leser sieht die Graphiken selbst. Ein Gedicht in Bezug auf eine bildliche Vorlage entwickeln schwächt den Ausdruck, weil die Sprache hier anderes und nicht sich selbst zum Vorbild hat. (Engels scheint der Kunst zugeneigt; er vergleicht Gedichte mit einem „sorgsam gemalte[n] Aquarell“ (85). Nichts aber ist falscher als das.) Sprache mit bildender Kunst (oder Graphik) zu verbinden führt oft zu Murks und hat auch viele große Dichter blamiert.

Nabokov hat irgendwo in seiner Gogol-Studie gesagt, ein gutes Zeichen dafür, dass die Phantasie des Dichters verarmt, sei, wenn er seine Inspiration von anderen Gegenständen her zu erhalten sucht, wenn seine eigene Einbildungskraft erlahme und er sich auf anderes stützen müsse. Der genuine Schaffensbereich eines Dichters ist die Sprache, aus ihr heraus kreiert er; sie ist sein Material – und seine Vorstellung ist die Quelle, die das Material ordnet. Sicher kann man sagen, dass die Vorstellung ohne Bezug zum Äußeren leer ist. Woher soll die Phantasie des Dichters kommen, wenn nicht von äußeren Erscheinungen? Das ist richtig, dennoch bleibt er im Medium der Sprache und das, was er sagt, ist von den Möglichkeiten seiner Sprache her ‚determiniert‘.

Deswegen ist es auch legitim, wenn Engels ein Gedicht mit dem Titel ‚du wanderer im nebelmeer‘ schreibt und mit diesem Titel sowie mit der Mönch-Zeile auf zwei Gemälde von Caspar David Friedrich rekurriert. Aber er verleiht in diesem Fall seinen Eindrücken Bedeutung. (Und die verwendeten Titel der Gemälde bestehen aus Worten, nicht aus Bildern.)

Nun, Nabokov hat irgendwo auch gesagt, ein Gedicht müsse interessant sein. Nur, das sagt noch nicht viel; wann ist ein Gedicht interessant? Interessantheit ist etwas Subjektives; genauso gut könnte man sagen, ein Gedicht sei gut, wenn es x, y und z erfülle. Aber kein Ästhet konnte bisher Gutheitskriterien liefern (solche, die unkontrovers sind, gleichviel, ob sie subjektiv oder objektiv sind). Aber Nabokovs Wort ist doch ganz hilfreich, es passt auch zu seiner Position, dass ein Roman (mindestens) unterhaltsam sein müsse – und das lässt sich schließlich auf die ganze Belletristik, Dramatik, Lyrik und sogar Essayistik ausweiten. Ich denke, wir können gut damit fahren, wenn wir sagen, ein Gedicht müsse interessant sein (für einen Leser A, und daher empfehlenswert für einen Leser B), denn dass die Texte interessant sind ist die Mindestanforderung dafür, dass wir Engels Buch nicht vorzeitig aus der Hand legen. Interessant kann für einen Dichter, der einen Kollegen liest, auch soviel heißen wie: ‚Wow, so kann man es machen‘. Diesen Eindruck vermitteln viele von Engels Gedichten, besonders diejenigen, die einen formalen Aufbau besitzen. Nun gut, ich bekenne: Ich bin ein Formenfetischist, mir genügt es nicht, wenn Worte und Zeilen strukturlos hintereinander geschaltet werden, ohne minimale Form. Es müsste schon ein starker Inhalt sein, der dies rechtfertigte. Auch deshalb scheiden die beiden Bildgedichte von Engels aus dem Bereich der Glanzstücke aus. Sie sind nur Imitationen und entwickeln keine eigene Form. Sie sind Schatten der Graphiken, die sie nachempfinden. Nachdem ihr Inhalt an die Graphiken verschwendet wurde, an die Graphiken, die ja für sich schon alles zeigen, gelingt es den Gedichten nicht, eine eigene Form aus der Sprache, das heißt aus dem Gliederungszwang der Sprache zu entwickeln; eine aus sich hervorgehende, genuine Struktur. Es ist so, als wolle der Farn wie eine Hagebutte wachsen.

Zu einer eigenen Form findet auch das Titelgedicht bzw. der Zyklus ‚in armstrongs aufzeichnungen keine engel‘ (ab 38). Starke Bilder und das wiederkehrende (und deshalb minimal strukturierende) Desinteresse im ersten und dritten Teil. Das Bild vom schwarzhäutigen Eisbären ist so prägnant wie Baudelaires Äußerung über die hässlichen Füße von Schwänen. Sprachlich gelungen ist die Engführung der Dopplung von aa und ee, wenn, in einem herrlich komischen Bild, Baal und Beelzebub sich aus der Bibel vorlesen (Alliteration!). Gelungen auch die Entfremdung, wenn Stadt- und Landamsel einander nicht verstehen. Auch die semantische Offenheit von „ein stück ton“ und „kreidezeit“ oder die Ruhe des Brahmaputra nach dem Lotto-Gedöns sind phänomenal. All diese Überraschungen, Bilder und semantischen Tricks machen das Titelgedicht interessant. Man liest es mehr als nur einmal. Und die Bilder kommen allein aus der Anschauung, aus dem Nachdenken, wie man Ausdrücke, Bilder, Sinnhaftes zusammen führen kann.

Eine minimale Form rettet fast jedes Gedicht. Obwohl inhaltlich unspektakulär, hebt der spiegelsymmetrische Aufbau von ‚dingfest‘ (19) das Gedicht auf ein gewisses Niveau. Die Pointe des Gedichts ist bekannt, das heißt leider nicht originell, denn nachdem es so arrangiert war, dass alles irgendwie zu Ende ging, musst es auch die Worte treffen: „alle worte / gesagt“. Leider ist der Titel des Gedichts überflüssig, und die achte Zeile des ersten Abschnitts hätte nicht komplettiert werden brauchen; das Verdecken der Augen durch die zum Kinn rutschenden Hüte kann man sich vorstellen, auch ohne dass es nochmal gesagt wird. Der Leser soll ja mitdenken.

Sprache ist Inhalt, jede Form tut der Sprache gut. Selbst wo Engels ein Gedicht im eher abstrakten Reihungsstil präsentiert, also in einem Sprachduktus, der Distanz schafft, wird, wie in ‚heute gelernt‘ (42), der recht triviale Inhalt durch die (wieder spiegelsymmetrische) Form gerettet. Zählt man das ’sch‘ in „sprache“ mit, so bietet es immerhin sieben ’schs‘, davon alliterativ drei in der vierten Zeile. Wenn so ein Klassiker wie die Alliteration in abstraktere, neue Dichtung Einzug erhält, so zeugt das, vorausgesetzt es geschah bewusst, von großem Sprachvermögen, so minimal das Gestaltungsmittel auch ist. Besonders gut gefällt mir der fast symmetrische Vokalreigen in der fünften Zeile: e a e ei e e e ei e e a e. Außerdem wiegen sich die zwei Mittelzeilen in einem Daktylus: „scheitern am schnüren der schuhe, / versagen beim nennen des eigenen namens“ (42). Diese Formprinzipien gliedern den insgesamt mageren Inhalt doch recht gut.

Eine Form gibt Engels auch dem Gedichtband insgesamt; auf ein Gedicht mit dem Titel ‚was du sagst‘ folgt das Gedicht mit dem Titel ‚was man sagt‘; ab Seite 27 gibt es einen kleinen Zyklus; wer aufmerksam liest, dem wird das nicht entgehen, bevor ihn das Inhaltsverzeichnis bestätigt.

Gedichte sagen auf Umwegen, sie sagen nicht explizit. Oder sie sagen in starken Bildern. Zu den großartigsten Bildern gehört bei Engels die Axt im Haus, die nicht den Zimmermann ersetzt, sondern „mehr als tausend worte“ (24) sagt, sich also zweier Phrasen bedient, sie eng führt und einen neuen, interessanten Sinnzusammenhang schafft. „Es ist alles verbrannt, wo die Zeit hintropfte.“ (35) macht das Zeitvergehen schmerzhaft fühlbar.

Mit „bärenhänden / wehrlos nach mücken schlagen“, wie es in ’schlaffittchen‘ (43) heißt, ist herrlich grotesk; allerdings erschließt sich der Titel nicht anhand des Inhalts, er scheint, wenn es kein Wortspiel sein soll, auch orthografisch falsch. Und wenn es ein Wortspiel sein sollte, passen die Möglichkeiten Schlaf, schlaff und Fittiche, soweit ich sehe, nicht wirklich zu dem, was das Gedicht vielleicht sagen will. Bild und Reflexion, die über das Bild hinausträgt, gibt es zuweilen auch: „obwohl erprobt im aufrechten gang / scheint jeder schritt ein erstaunlich / konstantes vorwärts fallen“ (47). Man möchte gerne hinter das Geheimnis dieser Originalität kommen. Und wenn ein „nadelfeiner regen“ „solide polster“ „perforiert“ (70) so beobachtet Engels messerscharf. Doch manche Titel sind, soweit ich sehe, überflüssig: Die ‚luke 98‘ (48) gibt zumindest ein Rätsel auf; aber nur weil das

Gedicht ‚pawlow‘ irgendwie szientistisch daher kommt, hat es doch mit Pawlow wenig zu tun – und der phantastische Zusammenhang ist in dem Gedicht ‚erinnerungen an die atlanter‘ (70) viel besser ausgedrückt, wo es heißt: „aerobier im aquarium / gehen an pawlows leine“.

Soweit zu Engels Gedichten, die mehr verdienen, als ich hier sagen konnte, und auch mehr Aufmerksamkeit, als ich ihnen widmen konnte. Aber auch zum Band insgesamt lässt sich etwas sagen, was mit der Frage nach Poesie zu tun hat. Am Nachwort von Steffen Dürre fehlen die sinnvollen Unterscheidungen, wieso Enges Lyrik nicht doch auch „Verkopft- und Verstopftheitslyrik“ (80) ist, zumal Engels einige sehr nachdenkliche Gedichte liefert, abstrakte Folien und nicht schnell eingängige Kompositionen. Ich finde, Engels Gedichte fügen sich zu hundert Prozent in den Duktus, den die Gegenwartslyrik prägt. Er schreibt eben nicht sonderlich andres, als andere Dichter, ja er schert nicht einmal besonders weit aus, indem er sich die Tradition der deutschen oder europäischen Dichtung zunutze macht. Ich habe auch Schwierigkeiten mit Ausdrücken wie „echtem Ausdruck“ (ebd.). Gibt es in Gedichten unechten Ausdruck? Und was macht einen Ausdruck echt? Gedichte sind Kunstgebilde; je künstlicher sie etwas sagen, um so exzeptioneller ist es. Weil Gedichte sich vom Alltagssprechen unterscheiden, in dem es genug echten Ausdruck gibt.

Den Verleger Keydel möchte man für sein Nachwort bis zum Anbruch des nächsten Mesozoikum in einen Keller verbannen, damit er mal darüber nachdenkt, ob es sinnvoll ist zu sagen, Gedichte seien „ganz dichte Romane“ (82). Das ist derselbe Fehler, den Engels mit seinem Aquarellvergleich macht. Tatsächlich können sich Gedichte anderen Gattungen und Kunstformen annähern; aber ein Gedicht kann nicht ein Roman sein, auch kein dichter. (Was wäre dann ein dichter Roman?)

Romane und Gedichte funktionieren nach anderen poetischen Prinzipien – und ein Gedicht, für dessen Existenz in der Tat Dichte (nämlich Dichte des Ausdrucks, Dichte der Sprachökonomie etc.) konstitutiv ist, ist genuin kein Roman und kann es auchnicht sein. Ein Gedicht hat etwas zu sagen, vielleicht mehr als ein Roman, aber es kann, nicht einmal unter der Voraussetzung einer Kompressionsmöglichkeit, die Strukturprinzipien eines Romans übernehmen; es muss das, was es sagt, genuin anders sagen. Die Poetizität eines Gedichts (oder der Lyrik insgesamt) ist anders als die von Prosa, wenngleich es natürlich Prosagedichte gibt und sich Gedankengedichte dem Essay, die Ballade dem Drama, konkrete Poesie sich der Graphik usw. annähern können. Aber ein Gedicht muss seine eigene Poetizität aufweisen, das heißt, ein spezifische Sagen, was das Gedicht zu einem Gedicht macht. Alle Vergleiche mit anderen Arten von Kunst führen zu nichts.

Dürre spricht immerhin von „Klang“ (80), aber das ist zu vage, denn ein Gedicht kann auf viele verschiedene Weisen klingen. Engels jedenfalls benutzt, wie ich zeigte, mal einen Daktylus, manchmal aber auch nur das rohe Wort, manchmal auch einen völlig

überflüssigen, unreinen Reim: „ein satz ist ein steiniges pflaster / das wir vermeiden / durch gleiten durch schweigen“ (14). Nur weil es Engels gelingt, die meisten seiner Gedichte aus reiner Sprachkraft und poetischer Einbildungskraft zu gewinnen, sind es gute, interessante Gedichte.

M y r o n H u r n a, 1978 in Bad Hersfeld geboren, studierte Philosophie und Neuere Deutsche Literaturgeschichte an der Freiburger Albert-Ludwigs-Universität. Zahlreiche literarische und literaturwissenschaftliche Veröffentlichungen liegen in verschiedenen Verlagen vor.

Reisen nach: Indien, Nepal, Singapur, Vietnam, Laos, Kambodscha, Spanien, Portugal, Russische Föderation, Mongolei, VR China, Tibet, Marokko, Türkei, Iran, Rumänien, Bulgarien, Ungarn.

Mehr über Myron hier:

http://gallisto.wordpress.com/